久住親方に習う!大津磨き

今年も早いもので師走に突入です。

職人の装いもすっかり冬仕様となりました。

今回は、3ヶ月前、残暑つづく長月に催したイベント記事です。

講習会にお呼びしたのは、久住有生(くすみなおき)親方。

そうです、お越しくださったのです。ここ東京葛飾に。

事の発端は名古屋の物件。

現場でお会いし、共同制作を通じて、講師としての参加をご快諾くださいました。

講習いただくのは大津壁。

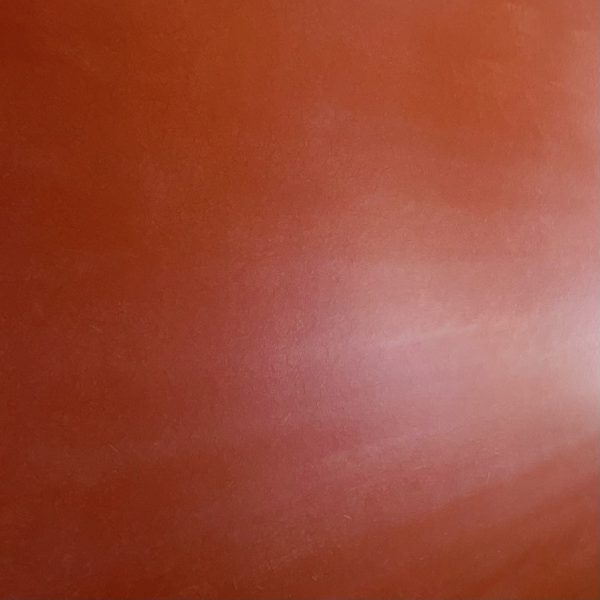

土壁の一種で、品のある光沢感が特徴です。

その大津壁の中でも品質と施工難易度ともに最高ランクとされる大津磨きに挑みました。

会場は弊社の特設ブース。

磨きの上塗りを当日に行うために事前に中塗りまで準備しておきます。

先輩たちが左官歴1年の後輩くんを見守ります。

そして大津磨き講習会当日。

mov.1←click!

数多のご経験と知識から編み出された配合レシピ、技能を、言葉と実演でご指南くださいました。

(リンクをクリックすると映像をご覧いただけます)

磨きに用いる鏝は大津壁専用の“こなし”。

地金の通し鏝でも代用できるとのことです。

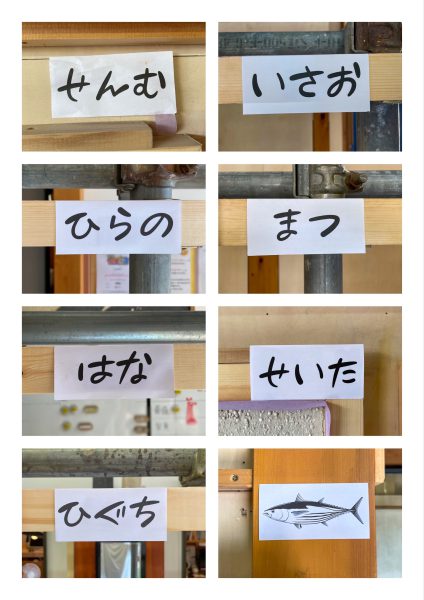

チャレンジャーはこちらの8名に飛び込みの社長を加えた計9名。

そのほか関係者を含め20名にご参加いただきました。

チャレンジ開始。

まずはマスキングをしてさらっと水刷毛します。

上塗り一層目の灰土。

良質な土にワラスサや石灰を配合しており、季節、気候にあわせて配合量を調整するそうです。

ワラスサはふるいにかけ、細かいものだけを使用します。

使用したのは全体の一割程度。高級品なわけです。

灰土は厚み1mm程度塗ります。

静画と動画で記録に残します。

押さえられる時間は僅かなため、水引きの具合を見極め、逃さず迅速に押さえる技術が要されます。

締まり具合を見計らい、体重をかけ、右から左へ、左から右へ、何度も押さえます。

一度押さえたら30分ほど乾燥させ、手のひらに張り付かないころにもう一度灰土を塗ります。

灰土の段階で自分が映り込むまで磨きます。

小休止。

道具箱の中までお見せくださいました。

家紋が彫刻された蓋を開けると、手入れの行き届いた鏝たちが。

上塗り二層目の引土。

一層目の灰土よりとろみをつけます。

引土は厚み2mmほどを二度塗ります。

トータルで2.5mm厚としますが、押さえるので4mmほど塗っても問題ありません。

地金鏝で鏝波やムラの一切を残さず、こなし鏝に持ち替えたら磨きます。

鏝を途切らせず、端から端まで通すと、品のある光沢が表れてきます。

落ち着いてきたらミンクの登場。

もやの除去にはビロードを用いるケースが主流ですが、久住親方はミンクを使用されているとのこと。

ベビーパウダーを満遍なくはたき、

ミンクで優しくさらいます。

繊維でキズがつかないよう、優しく。

こうして無事、全員完成まで辿り着きました。

均一の厚み、均一の色、均一の光沢に仕上げるためには高度な技術が求められます。

一日付きっきりでひとり1-2畳の施工が限度でしょうか。

ばっちり映り込んでいます。

土に人影が映る、単純にすごいことに思えます。

終わりにはスライドショーを流して、これまで制作された作品の紹介や、道具のお話を聞くことができました。

職人一同、夢見心地だったのではないでしょうか。

大変貴重な体験をしました。

久住親方、この度は誠にありがとうございました!

Facebookページ

Facebookページ Instagramページ

Instagramページ